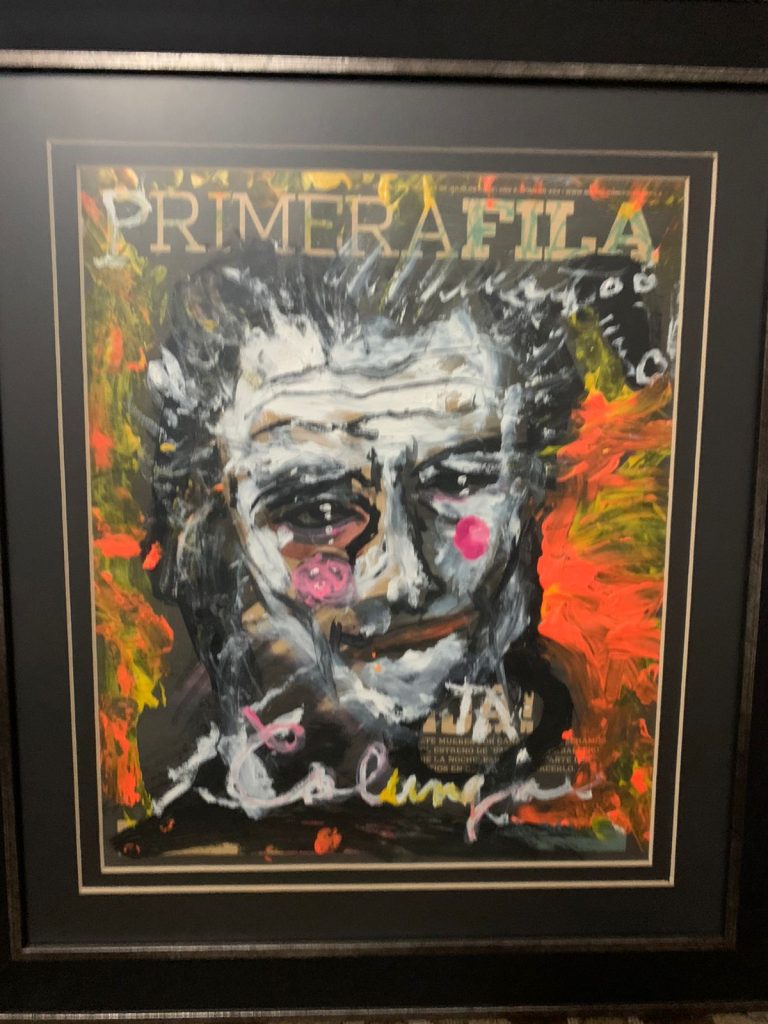

Fue en el año 2008, que el autor de la siguiente historia, mientras trabajaba en el diario MURAL, fue comisionado para lograr algo que parecía imposible: conseguir que Alejandro Colunga aceptara hacer un dibujo para la portada del suplemento Primera Fila. ¿Cómo lo logró? ¿Qué paso en aquella visita a su estudio. Aquí nos lo cuenta.

Emmanuel Medina

I.

El artista, el que se presenta así, siempre se pensará como una obra única.

Cualquiera que sea la disciplina a la que de vida, en su arte, sabrá que está plasmando la certeza de lo original.

Es algo que tiene en común con un periodista.

El que persigue la nota imagina que, cada párrafo, será la siguiente consagración.

Los dos saben que lo plasmado quedará consignado, con más que buena suerte y una patada de las musas, en las hojas imprecisas del cuaderno de la historia.

Yo era periodista y tenía enfrente al Artista, con mayúscula, de la plástica tapatía en el último medio siglo, que me veía con mirada de divertido asombro cuando le propuse que hiciera una obra exclusiva, sin costo, para ilustrar una portada del suplemento donde yo trabajaba.

Estábamos en su amplio estudio de la esquina que converge en las calles de Marsella y José Guadalupe Zuno, en la proverbial Colonia Americana, un martes cálido de septiembre y nos sabíamos, con certeza férrea, únicos, cada uno a su modo:

Alejandro Colunga, el maestro, porque estaba a días de inaugurar su exposición más importante en décadas, en Guadalajara, llamada “Maravillas y Pesadillas”; yo, porque tenía la meta de conseguir que me dibujara, como ejercicio de estilo, una portada para el suplemento de entretenimiento semanal, Primera Fila, del diario para el que trabajaba.

“No trabajo por encargo”, me sonrío Colunga, mostrando a medias sus dientes de un lobo viejo que estaba por cumplir 60 años, tres meses más tarde.

“Lo sé, maestro, por eso esta pieza será única para festejarlo”, le sostuve la mirada con la impostada suficiencia de que, a mis 36 años y con 12 años a cuestas de diseñar y escribir para un periódico me hacían un periodista, digamos, peculiar: podía escribir y luego sentarme a diseñar la página que hojearían los lectores al día siguiente.

Pero él era la obra única. Y hacía obras iguales que él.

Y costaban mucho dinero.

Yo, mientras me sudaban las manos, era apenas el esbozo de una petición doble.

“Y además, tú me vas a sacar la sopa en una entrevista; vaya que los traes bien puestos”, soltó una carcajada, más parecida a un aullido, justo el que uno escucha antes de la primera mordida, me imaginé.

Supe que estaba a punto de echarlo todo por el caño de las ilusiones perdidas, que tiene la boca ancha y ningún desagüe: no habría ni entrevista, ni portada original, dibujada.

Hasta ese momento supe que lo que había planeado un par de semanas antes, en una junta de la Redacción, ya era una muy mala idea.

II

Y es que, en el año 2008, eran otros tiempos para sentirse y ser periodistas.

La redes sociales apenas eran embriones, así que aún el papel para los periódicos eran más que tinta, letras y fotos: eran primicias y exclusivas para dejar una huella en los suscriptores que, cada día, al amanecer, encontraban la edición más reciente del diario en sus cocheras; o se topaban con ella en las esquinas de las avenidas principales cuando los voceadores mostraban la portada del periódico, coloreada siempre de rojos y ocres, típicos del estilo visual que le daban vida.

La imagen gráfica del diario lo era todo para su venta y a mí me tocaba causar la mejor impresión los viernes: era el encargado de diseñar el suplemento de recomendaciones y sugerencias para divertirse en la Ciudad el fin de semana, que ya relaté se llamaba Primera Fila, impreso en 48 páginas, tamaño tabloide, con la consigna de ser siempre originales y únicos desde su portada, porque había que competir con otro similar llamado Ocio, del periódico Público.

Así que, siete días antes de mi encuentro con el artista, estábamos reunidos en animado círculo planeando las ediciones siguientes el equipo creativo: un reportero, dos reporteras, dos coeditoras, la editora en jefe y yo, el diseñador, que haciendo alarde caprichoso fastidio, me entretenía dibujando en mi cuaderno sillas, mientras escuchaba la lista interminable de nuevas aperturas de bares, restaurantes o estrenos de cine.

De repente, se anunció el tema de portada: un magno reportaje del regreso de Alejandro Colunga a las salas de exposición del Hospicio Cabañas y el Museo de las Artes, de la Universidad de Guadalajara, con una retrospectiva única de más de sus 200 obras, entre pinturas, esculturas e intervenciones en su carrera, hechas entre 1968 y el presente, después de casi tres decenios del exilio del ojo público.

“Se llamará ‘Maravillas y Pesadillas’ la exposición”, explicó una reportera.

De inmediato salté, porque a la cabeza me vino la idea que ni pintada, como ironía, de alguna de las musas descuidadas del propio artista en cuestión.

“Se me ocurre que nos haga él mismo la portada”, dije con feroz convencimiento, mientras mi libreta rellena de sillas dibujadas, caía mostrando mi falta de atención a los otros temas.

Todos los del círculo me voltearon a ver con una selección de caras que mostraban, por igual extrañeza, incredulidad o desinterés, mientras yo seguía desgranando la idea:

“¿Por qué el artista no nos hace un dibujito -nótese mi diminutivo inocente-; unas líneas que lleven su firma y eso lo publicamos? Eso sí que es algo único”. Aseguré.

“¿Para qué mostrar alguna de las piezas que va a exponer si la otra revista seguro lo hará?”, di por cerrado mi argumento, cruzando los brazos y sonriendo, sabiendo que tenía la idea ganadora.

“Estás loco, ¿sabes lo que cuesta uno de sus trazos?”

“Cómo crees que te va hacer gratis algo”.

“Sí, ya me imagino que se va a poner a dibujarte con lo ocupado que andará”.

“Uy, ándale con lo fácil que será convencerlo”.

“¿Y quién sabe que lo que nos haga esté ‘bonito’? Es tan excéntrico”.

Fueron las frases con las que en el círculo pretendían zanjar la situación y pasar sólo a hacerle una entrevista, que se dejara tomar una foto con alguna de sus piezas y ya.

Portada resuelta.

“Eso sí es es que anda de buenas, dicen que es un ogro”, dijo una de las reporteras que, se veía en su ojos, temía que la mandaran a ella a sacarle un par de buenas declaraciones.

“Pues será cosa de persuadirle, ¿qué no somos periodistas?, somos únicos para eso, ¿no?”, dije, imbuido por el espíritu de ancestrales nombres del oficio como Truman Capote, Joan Didion o Gay Talese.

Y entonces la editora en jefe, silenciosa hasta el momento, me soltó con mirada penetrante: “¿Por qué no vas y lo convences? Igual sirve que tú le haces la entrevista, ya que estamos en esas”.

Yo escribía semanalmente una columna sobre rock y músicas “raras”, como me bromeaban todos en la Redacción, así que la idea no era descabellada: yo podía ir a convencerlo de que me hiciera el “dibujito” que esperaba y, de paso, me podía lucir entrevistándolo, dijo con marcada ironía la editora.

No lo dude nada.

“Sin problema: yo voy lo entrevisto y lo convenzo de hacer la portada”, dije con suficiencia, mientras recogía mi libreta del suelo y volví a dibujar mis sillas.

La editora me contestó, con su mirada irónico, que sería un número único: Colunga dibujando y yo escribiendo, así que concertarían la cita para que me acompañara un fotógrafo y regresara, triunfante, con una entrevista digna de una revista neoyorquina y una portada, hecha y firmada por el mismo Alejandro Colunga.

A los dos días me informaron que sería el siguiente martes, a las 11 de la mañana.

Una semana antes de la inauguración de la exposición de Colunga.

III

Y ahí estaba yo, frente al artista, viendo como mi idea se diluía: 15 minutos antes, uno de la veintena de jóvenes ayudantes que tenía a su cargo, nos había conducido a una sala llena de obras embaladas, entre un ajetreo de personas que entraban y salían, y nos dijeron que esperáramos.

“El maestro pronto sale”, dijo el joven con cara de angustia, mientras nos dejaba a Roberto, el fotógrafo, y yo en medio de un huracán de mudanzas y voces a cuello que movían piezas a la calle.

Yo, que nunca me ha gustado usar saco, decidí ser empático con el aire bohemio y me puse uno, con manchas verdes de camuflaje como estampado total, que me habían vendido “para que lo estrenara en una ocasión especial” en una de esas tiendas de ropa española, donde la ropa siempre queda algo ajustada.

Cuando Alejandro Colunga atravesó la puerta del estudio donde aguardábamos: no lo reconocí.

Pensé que era uno de los de la mudanza.

Era un hombre de estatura más bien baja, de cabello ralo y encanecido, con ropas manchadas de quién sabe cuántas sustancias y colores que parecía haber emergido de un gotcha, donde le había disparado ochenta veces con pintura.

“¡Saludos!, ¿son la gente de MURAL?”, preguntó mientras nos alargaba la mano también manchada y pensé que me dejaría una huella en mi mano, cómo iba a escribir con mancha de acrílico o manipular la grabadora. Es más, capaz que manchaba mi saco nuevo.

“Buenos días, maestro, un gusto saludarlo”.

Roberto, el fotógrafo, era de una timidez que rayaba en lo patológico, así que no dijo nada, sólo asintió.

“Y no mandaron reporteras, hubiera estado mejor, ¿no creen?”, soltó, repasándonos de arriba a abajo, con un guiño; supe comprender que yo ya llevaba desventaja.

“¿En Primera Fila que tal están las muchachonas?”

En vez de saco, me hubiera puesto una minifalda, pensé.

“Muy simpáticas, maestro. ¿Si conoce el suplemento?, le traje unos ejemplares para que vea qué es lo que hacemos”.

Por toda respuesta señaló una mesa, al lado de nosotros llena de todos los periódicos de la ciudad, incluido el de nosotros, en montones que se elevaban casi hasta parecer géiseres de papel.

No dejaba de mirarme con curiosidad, a la espera que me despidiera o que saliera a traerle un café, como parecía acostumbrado con la gente que lo rodeaba, pero aguanté el fondo de sus ojos y el mutismo en que estuvo sumido por unos tres minutos, mientras parecía calibrar mi oferta.

Soltó un fuerte resoplido, se estiró con sus brazos por encima de la cabeza y dijo: “En fin”.

Y luego, volteó, se sentó en un viejo sillón, mientras nos mostraba un par de bancos altos a Roberto y a mí: “Vamos viendo cómo se desarrolla la charla y luego vemos qué hacemos con la portada”.

Un suspiro de alivio estuve a punto de dejar escapar cuando remató:

“Será cuestión de que te la ganes: a ver qué tan bueno eres entrevistando”, y mostró con franqueza su sonrisa de lobuno, cazador gris de bosques.

Prendí la grabadora, mientras estiraba mi brazo, para que se registrara su voz, él soltó la primera respuesta a mi, aún, inexistente pregunta.

“No sé hacer retratos: nunca he sabido. Y es una lástima porque los que los hacen ganan buen dinero”.

Siguió relatando que cuando era chavo, puso a su mamá a posar para inmortalizarla con óleos y nunca quedó.

“La tuve casi un mes modelando a la pobre, nunca logré que la obra se pareciera», dijo con ironía el artista.

“Para hacer retratos se necesita carácter”, le acoté; “a usted parece que eso le sobra”.

Me miró con firmeza y soltó casi sin pensarlo.

«Sí, soy un ogro porque prácticamente me hice solo en mi carrera y en mi vida. Desde jovencito fue un choque muy fuerte aprender la autodisciplina, siendo yo mismo un animal salvaje»; y al decirlo, infló su pecho con ademán curioso de orangután y se golpeó con los puños.

«Me convertí yo mismo en sargento, en general, en soldado raso, para poder tener la auténtica disciplina del artista».

“¿Y nunca se relaja de esa armadura?”

“Sí, porque escondo en el fondo un niño”, y confiesa que se identifica, cuando nadie lo ve, con personajes infantiles tan disímbolos como el sutil “Principito” de Antoine de Saint-Exupery o el iconoclasta Oskar de “El Tambor de Hojalata”, película de Volker Schlöndor, sobre la novela de Günther Grass; dice el artista que le encanta que el personaje de Oskar se quede como eterno infante y aún así viva situaciones de madurez.

«Me identifico con Oskar porque no crece y vive experiencias como la sexualidad, es cachondo y yo, definitivamente, voy por ahí», suelta malicioso Colunga, mientras lanza un rugido y pide un café a la gente que pasa, en su trajín sacando las piezas a la calle.

Yo podría haber jurado que nadie lo escuchó, pero a los minutos llegó Catita, una mujer entrada en los sesenta, con una trenza larga y blanca y un mandil de fonda económica, que traía una humeante taza despostillada.

“Es mi taza favorita desde hace años: y Catita, ahí donde la ven, es como mi mamá, en verdad y cocina como nadie”.

Asegura que es vegetariano desde hace 40 años: “antes que se pusiera de moda”, acota, y que Catita, que salió de la sala, sin sonreír ni mirarnos, le ha inventado platillos maravillosos que sólo él y sus invitados a cenar prueban y alaban.

«Aunque te tengo que decir que la comida que realmente me inspira es la comida hindú; para mí esa mezcla de olores sensuales como el curry con el cardamomo me pone muy cachondo y me despierta los deseos de trabajar cosas diferentes».

Aunque, eso sí, por nada del mundo perdona irse a La Alemana por una torta ahogada de panela.

«Una de las razones por las que sigo aquí (en Guadalajara) es por la tragadera que es tan fantástica y mi manera de agradecer sus sabores es embarrando la tela de colores», dice con convicción.

A la mitad de la entrevista, de improviso se levanta y sale de la habitación si decir palabra: tarda cinco minutos en regresar con un libro entre manos, es “Historia de la Fealdad” de Umberto Eco y nos recomienda su lectura porque él se siente más atraído por lo desagradable que por la búsqueda de la belleza, asegura que si leemos el libro, quizás lo podamos entender más.

«Me atrae mucho la fealdad, porque cuando me veo en el espejo trato de ver lo feo que soy para amar esa parte de mí, aceptarla y luego plasmarla. Ese es mi verdadero espejo», confesa con la mirada dirigida al ventanal, perdido en qué arrugas, qué canas, que miradas lo hacen desagradable que sólo sus creaciones puedan de verdad retratar al verdadero A. Colunga, como firma sus obras.

“¿Aparte de un espejo, dónde más busca su reflejo?”

Y, sin titubear, dice que en las obras que ha dejado en las calles de la capital de Jalisco, así como en diferentes ciudades para que las personas hagan con ellas lo que les plazca, gracias a un trauma de su niñez ahora crea un arte para ser tocado, manoseado, inclusive vandalizado.

«Cuando yo tenía 10, 11 años, mi hermano Miguel, que ha sido mi guía durante toda mi carrera, me llevó a una exposición a la Casa de la Cultura de la maravillosa obra del maestro Torreblanca y había una escultura muy sensual que invitaba a tocarla y entonces sólo se me ocurrió con mis manitas empezar a sobarla; cuando un guardia, de improviso, me agarró por el cuello y me dice ‘mocoso desgraciado, no se puede tocar'», cuenta el creador de “La Sala de los Magos”, pieza emblemática en situada en la Plaza Tapatía, con un brillo feroz en la mirada.

«Me puso una traumada y en eso llegó mi hermano Miguel y se lo trompeó: me quedé temblando, pero me prometí a mí mismo que iba a crear obras para su uso y abuso.

«Y ahora veo que la gente las ha adoptado: llega la señora con la bolsa del mandado y sienta a su hijo y las disfrutan. Se me quitó el trauma», dice con una carcajada.

“¿Cuál es la peor batalla con la que se ha tenido que enfrentar en este mundo del arte?”, le suelto.

“La más feroz ha sido conmigo mismo”, dice con su sonrisa, ávida de morder, me parece. “Desde que tengo uso de razón fui un niño muy solitario, por eso la fantasía llegó a mí como una compensación a esa soledad”, de ahí que, asegura, su primera batalla feroz fue encontrar el sendero de su verdadera vocación y ese se bifurcaba en dos caminos: ser rockero o ser pintor.

“Y eso era ir en contra de todo lo que compone una sociedad tan cerrada y tan inculta, en donde el artista está catalogado como vago, drogadicto y depravado, -bueno, yo sí soy así”, suelta la una carcajada que hace que los ayudantes volteen, por primera vez en media hora.

“Pero justo fue cuando comprendí que debía de luchar contra la decisión de los de afuera: ahí ganó la batalla el artista plástico”.

“¿Si hubiera ganado el rock a quién hubiera sonado?”

“A los Rolling Stones, sin duda”, me dice, mientras suelta, tarareando los primeros acordes de “I Can’t Get No Satisfaction” y hace la finta de tocar una guitarra imaginaria.

“¿Y cuándo por fin crezca, qué le gustaría ser?”

“Adolescente”.

“¿Al final, qué epitafio le ponemos?”

“Alejandro Colunga chingó a su madre feliz: 1948-3010”

Y suelta otra carcajada, al enfatizar que él se morirá hasta dentro de mil años más.

Sin querer, acciono el botón de apagado de la grabadora y se me queda mirando, por primera vez, con algo parecido a la empatía o la cercanía.

Se levanta y dice: “Bueno, estamos listos. Te ganaste tu portada”.

Yo me le quedo mirando, aún sin creerlo, mientras pide que lo acompañemos al taller; incrédulos, el fotógrafo y el periodista lo seguimos, mientras saco de mi mochila, varios números atrasados del suplemento para mostrarle el tamaño que necesitamos.

Al entrar, pide a una chica que está cerrando botes de pintura vinílica, que le consigna una brocha limpia y le abra unos acrílicos.

“¿De qué tamaño la necesitas?”

Le digo que traigo unos ejemplos y los toma y, de repente, los deja caer al piso y se queda, en las manos, con el número dedicado a una película de Batman, con la foto del fallecido actor Heath Ledger en la portada, el número 454 de nuestro suplemento.

«Ésta, la vamos a mejorar, porque yo soy ese personaje, fíjate».

Y sentado en un pedazo de madera tambaleante se dispone a colorear, sobre el suelo, una cara, encima de la portada, que recordará a la suya sobre la página impresa.

En minutos, el artista crea un nuevo payaso, encima del original, más parecido a él, va diciendo y asegura que es la última pieza para su “circo de maravillas y pesadillas”.

“Al final, sí supe hacer un retrato”, mientras me la entrega.

“Esta es tuya: que el chaparrito -el fotógrafo- le tome fotos para que sea la portada, pero esta te la ganaste, sin albur, ¡o con albur!”, soltó otra generosa carcajada, cada vez más cómodo con nuestra presencia, justo cuando nos teníamos que ir.

No supe qué decir, mientras me la ponía en las manos, como si fuera una bandeja, para que la pintura fresca no se chorreara.

“Gracias, maestro”.

“No agradezcas, te la cambiaba por tu saco, pero como es obvio, no me queda. ni a ti”, más risas.

Pero dijo que tenía el complemento perfecto para la ropa: a voces, pidió que le trajeran de su recamara, “la gorra de milico” y, también, como el café, aunque nadie parecía hacer caso, entro un joven con la gorra y me la probó.

“Perfecto, también llévatela y entra así a tu periódico. Di que también te la di”.

“No puedo, maestro, no es la forma de vestir en MURAL”.

“¡Ah, cómo chingados no, si la voy a firmar para que sepan que son mis regalos”.

Nos despedimos con algo parecido al afecto, que nació de casi una hora de cercanía, y esperamos un taxi, Roberto y yo.

Yo, las manos extendidas con la portada, ahora una “obra única”.

Y con una gorra militar donde se leía, en plumón negro, A.Colunga.

Todo el trayecto nos mareó la obra con el olor fuerte a los acrílicos usados.

“Les voy a cobrar doble porque me dejaron el coche oliendo bien gacho con esa madre”, dijo el taxista.

Esa madre era una portada que se imprimió, al día siguiente, en 30 mil ejemplares, reproduciendo la sonrisa de pintura de otra obra singular.

El autorretrato del artista, único porque no pinta por encargo y que descansa en una pared de mi sala, desde hace 13 años.

—-

* La entrevista completa, de la que se incluyen extractos en esta crónica, se publicó el 29 de agosto del 2008, en el suplemento Primera Fila, bajo el título “Soy un Rolling Stone de la plástica”.