La autora de la presente historia hurga en el pasado para traer a cuenta una ocasión en que, como a muchos nos pasó, tuvo un accidente que pudo haber tenido consecuencias lamentables; afortunadamente no fue así y entonces vale la pena capturar aquel recuerdo y convertirlo en crónica.

Mariana González-Márquez

La casa de mi abuela paterna me gustaba porque tenía mucho espacio y porque ahí había una niña con la que podía jugar por horas. Galdina, se llamaba. Mi prima mayor la cuidaba mientras su mamá trabajaba. En esa casona de la calle Gante coincidíamos por las tardes, cuando mis papás me dejaban encargada con la abuela Cata.

Era una casa vieja y enorme. Dos pisos de adobe, una sala grande e iluminada que mis tíos insistían en pintar de verde, un patio central lleno de plantas, dos recamaras abajo y otras tres arriba, un comedor que tenía una ventanita en media luna que daba a la cocina y atrás un patio de lavado.

Pero lo que más me gustaba era la fachada, porque además de las escaleras para llegar al recibidor y un jardín elevado, tenía una terraza abierta que daba a la calle. Aunque me provocaba un poco de vértigo, solía recargarme en la bardita a observar los coches y a ver a la gente pasar, a oír a los mecánicos del taller de abajo.

También era la forma de ver a los pollos y codornices que criaban en la casa de al lado. Una de las bardas de la terraza daba a una especie de recibidor que los vecinos transformaron en un patio de crianza lleno de jaulas con animales que olía a caca de pollo. Me podía quedar largo rato viendo a las aves y en ocasiones hasta me tocaba mirar cuando recogían los huevos. Mi abuela solía agregarlos al chocomilk. Nunca me gustó que lo hiciera.

***

No recuerdo qué mes era, pero sí que era un día nublado. En ese año 85 el Teatro Diana no era teatro, ni era tan moderno. Era el tradicional Cine Diana donde solían pasar películas para niños. Mis papás y mi hermano mediano, —entonces era el único, porque el otro vendría después— decidieron ir a ver no sé qué película y yo, alborotada por jugar con Galdina, decidí quedarme en la casa de Gante.

Esa tarde jugamos a las muñecas y se nos ocurrió salir a la terraza a corretear un rato. Cansadas, decidimos parar y sentarnos en la bardita que daba al patio de aves. Galdina se paró y puso las manos frente a mí invitándome a jugar manitas calientes.

“Marinero que se fue a la marimarimar (clap, clap) / para ver qué podía veryveryver / lo único que pudo veryveryver (clap, clap) / fue el fondo de la marimarimar”.

Comencé a ver a Galdina cada vez más lejos. Una de las palmadas me hizo perder el equilibrio y caí de espaldas al vacío. La pared café pasaba y pasaba frente a mis ojos como si fuera cancha de los Súper campeones. Interminable. El olor a caca de ave comenzó a invadir mi nariz. Y luego las jaulas y las aves frente a mí.

No sé si fue el impulso o qué pasó, pero caí de panza. Vagamente recuerdo el grito de Galdina y el alboroto de las aves. No supe más de mí.

***

Una enfermera platica conmigo y me lleva una paleta. La pared es café claro y recuerdo lo que me pasó hace un par de horas. Mi mamá entra casi llorando y me pregunta cómo me encuentro. Me duele la panza, pero le digo que bien. Huelo a caca de ave.

El doctor le dice que solo fue el golpe, que nada de qué preocuparse, que tuve suerte, que las radiografías no indican nada grave. Mamá me ve y hace cara de desaprobación. “¿Qué diablos estabas haciendo en la barda?”. Silencio.

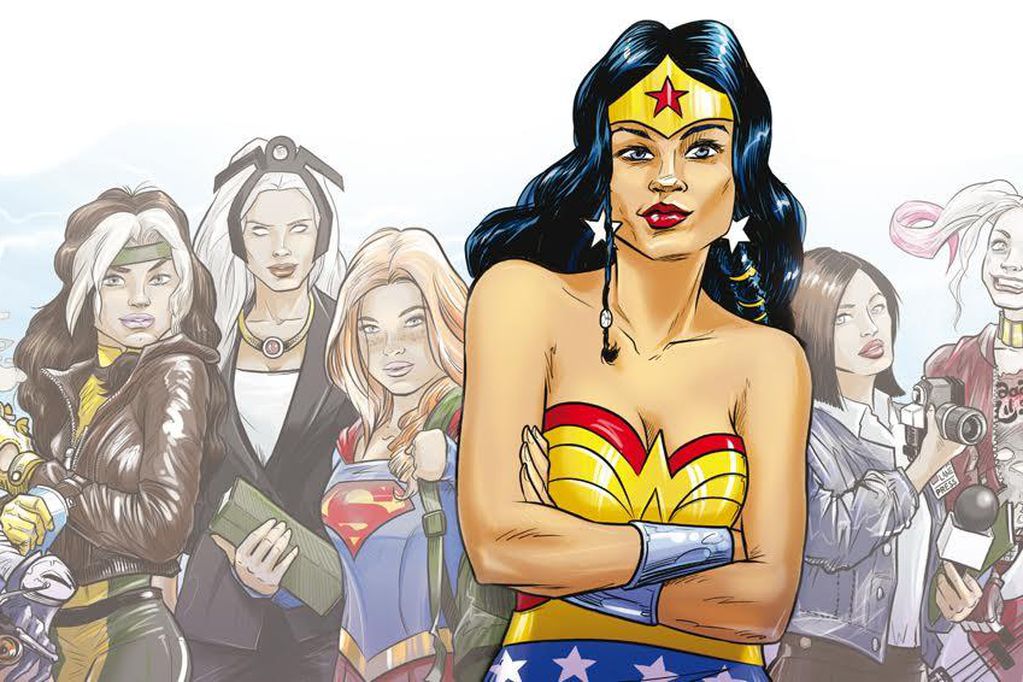

Me subo al coche. Papá dice que iremos por mi hermano a la casa de Gante, que lo dejaron largado en cuanto llegaron y corrieron por mí al hospital. Para frente al semáforo y voltea al asiento de atrás. “¿Pues te creíste la mujer maravilla o qué?” Ríe. Mamá desaprueba. Al llegar con la abuela me presenta con todos como la Mujer maravilla. Ríen y me abrazan. Jamás me pude quitar el apodo. Desde entonces odio los huevos de codorniz.

(Esta crónica fue leída en el podcast "Las bolas del engrudo" por la autora)